Il percorso di conoscenza che Aldrovandi portava avanti si snodava su due principali direttrici, quella della riflessione scientifica sollecitata dall’osservazione diretta di oggetti e di fenomeni, e quella dello studio, da cui la prima inevitabilmente è nata.

La sua biblioteca era ricchissima e sebbene si possa rilevare una ‘preferenza’ per testi di carattere scientifico, conteneva opere che spaziavano dalla letteratura, classica e moderna, ai trattati filosofici e storici, a testi religiosi. Sapeva quali dei suoi amici e corrispondenti avessero i libri che lui non riusciva ad acquisire: tra i suoi manoscritti, oltre ai preziosi inventari, redatti e aggiornati dal 1558 al 1583, si trovano elenchi di libri desiderati con l’annotazione della persona cui poterli chiedere in prestito o della biblioteca, naturalmente privata, in cui sarebbe potuto andare a consultarli.

Oggi il patrimonio a stampa conservato nella Biblioteca Universitaria conta almeno 3900 esemplari di libri pubblicati tra la metà del Quattrocento e l’inizio del Seicento, ma nuove indagini tra gli scaffali stanno portando alla luce altri volumi a lui appartenuti.

È Aldrovandi stesso a descrivere la sua biblioteca, organizzata in tre locali all’interno della sua casa, posti sullo stesso piano della stanza dedicata al Museo, e dove i vari collaboratori scrivevano e facevano lo spoglio dei libri sotto la sua guida. Tra questi Andrea Biancolino, Guilelmus Triulx, Vittorio Filippini, ma anche sua moglie, Francesca Fontana, fu tra coloro che l’aiutarono nell’impresa.

Nel suo testamento, redatto due anni prima della sua morte, nel 1603 Ulisse Aldrovandi lasciò il proprio patrimonio librario e il museo al Senato di Bologna - un’ulteriore prova del suo attaccamento alla città - dando precise indicazioni sulla collocazione dei libri così come sulla loro cura e sorveglianza, che dovevano essere affidate a un custode. Le sue istruzioni vennero accolte nel 1617, quando la raccolta libraria e gli oggetti del museo furono sistemati nelle stanze appositamente allestite nel Palazzo Pubblico.

Nel 1742 vennero trasferiti all’Istituto delle Scienze, fondato nel 1712 da Luigi Ferdinando Marsili (1658-1730), per volontà del papa Benedetto XIV. Nel 1747 l’Assunteria dell’Istituto incaricò il bibliotecario Lodovico Montefani di dividere i libri classificandoli secondo le materie. I manoscritti furono collocati a parte. Questa operazione portò alla dispersione dei volumi della biblioteca aldrovandiana ‒ come delle altre collezioni che nel frattempo erano arrivate all’Istituto e che subirono lo stesso trattamento ‒ che si trovarono mescolati a quelli di altri. Anche in seguito la Biblioteca dell’Istituto subì ulteriori interventi e la disposizione dei libri venne cambiata più volte, con grandi difficoltà nella redazione di un catalogo soddisfacente. Ancora oggi i manoscritti aldrovandiani sono individuabili dal solo numero 124, che venne assegnato loro da Liborio Veggetti, bibliotecario dell’Istituto di scienze dal 1838 al 1866, il quale numerò in ordine progressivo (seguendo l’ordine alfabetico) le schede contenute nel catalogo di Lodovico Montefani, redatto nel 1755.

Riferimento bibliografico dell'opera che costituisce la sezione:

- ALDROVANDI, ULISSE

Elenchus plantarum omnium qua in studiosorum horto publico

Cartaceo

1582-1605

cc. V, 163

BUB, Ms. Aldrovandi 2

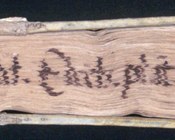

![La segnatura aldrovandiana "f. 25[9]" è posta in alto a destra nella c.5r ed è presente anche nella parte superiore del piatto anteriore del codice. Il numero 259 si riferisce alla 'finestra', cioè al palchetto dov'era collocato il volume in una delle ‘scaffe’ delle sale nella biblioteca di Aldrovandi. La segnatura aldrovandiana "f. 25[9]" è posta in alto a destra nella c.5r ed è presente anche nella parte superiore del piatto anteriore del codice. Il numero 259 si riferisce alla 'finestra', cioè al palchetto dov'era collocato il volume in una delle ‘scaffe’ delle sale nella biblioteca di Aldrovandi.](https://bub.unibo.it/it/mostre-online/scienza-bellezza-le-orchidee-nei-libri-di-ulisse-aldrovandi/la-biblioteca-di-aldrovandi/posta-in-alto-a-destra-delle-c-5r-la-segnatura-aldrovandiana-f-25-9-presente-anche-nella-parte-superiore-del-piatto-anteriore-del-codice/@@images/36cb3ac1-25a6-40ef-b91b-5ab6fef755e4.jpeg)