Gli alchimisti

Le radici dell’alchimia risalgono all’Egitto greco-romano, dove furono composti i primi testi alchemici in lingua greca. Uno degli scritti più antichi giunti fino a noi risale al I secolo ed è attribuito a Democrito, filosofo greco padre dell’atomismo. Fin dall’antichità, del resto, gli alchimisti chiamarono se stessi filosofi. Assieme a Democrito, altre figure si legano alla nascita della scienza alchemica: Ermete Trismegisto, mitico sapiente egiziano; il mago persiano Ostane, iniziatore di Democrito ai segreti dell’alchimia; la sapiente Maria, alchimista ebrea poi identificata negli scritti medievali e moderni con la sorella di Mosè.

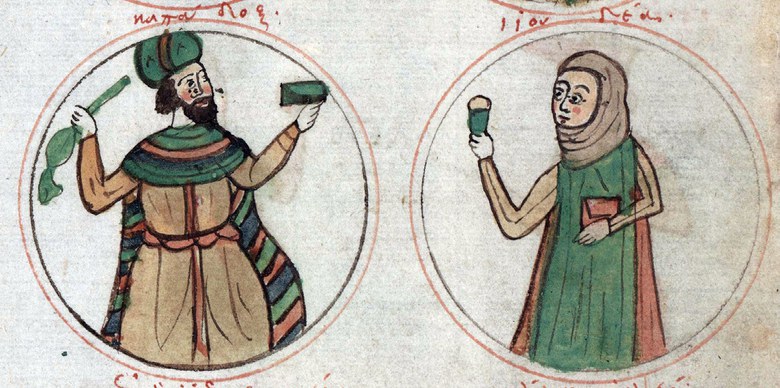

Il codice BUB, Ms. 3632 contiene una ricca serie di ritratti, spesso caratterizzati da fattezze orientali. Assieme a vari medici e al profeta Esdra, nella pagina a destra, si legge: ἡ Ἰουδέα (i.e., ἡ Ἰουδαῖα, ‘l’Ebrea’), probabilmente Maria l’Ebrea, celebre alchimista che operò nell’Egitto greco-romano dei primi secoli d.C.; Ἑρμῆς ἱερογραμμετεύς, ‘Ermete il sacro scrivano’, anche detto Ermete Trismegisto, annoverato tra i fondatori della scienza alchemica.

Il nome dell’alchimista Maria L’Ebrea rimane nella denominazione di una tecnica di riscaldamento usata ancora oggi, detta "bagnomaria". Varie illustrazioni di questa tecnica compaiono nei codici alchemici medievali e moderni.

Farmacologia e alchimia antiche spesso ricorrevano agli stessi ingredienti. Il trattato greco Sulle sostanze medicinali di Dioscoride (I secolo d.C.) include la descrizione di numerose piante tintorie. In questa copia riccamente illustrata della traduzione araba del trattato, vediamo la descrizione e la rappresentazione della celidonia (Chelidonium majus L.; carta di apertura 117, illustrazione a sinistra), pianta tintoria impiegata anche dagli alchimisti greco-egiziani.

Chimica e alchimia

I termini moderni chimica e alchimia sono gemelli; entrambi derivano dalla stessa parola greca chymia (χυμία), usata per la prima volta dall’alchimista greco- egiziano Zosimo di Panopoli nel III secolo d.C. I manoscritti bizantini tramandano varie grafie del termine – ad esempio chēmia (χημία) o chymeia (χυμεία) – la cui etimologia è incerta: potrebbe derivare dall’egiziano kemet, che significa ‘nero’ ed era l’antico nome dell’Egitto; o potrebbe legarsi all’antico lessico greco della metallurgia, derivando dalla stessa radice del verbo cheō (χέω), ‘fondere’.

La parola greca viaggiò verso Oriente, quando, a partire dalla metà dell’VIII secolo, molte opere scientifiche greche furono tradotte in arabo, ad esempio gli scritti del medico Galeno, il manuale di farmacologia di Dioscoride Pedanio e numerosi scritti alchemici. L’articolo arabo al- fu così aggiunto alla traslitterazione del termine greco. Quando queste opere arabe furono tradotte in latino nell’Europa medievale, fu introdotto il termine alchimia. Più tardi gli umanisti riconobbero l’origine classica di questo arabismo e introdussero il latino chimia, che fu usato come sinonimo di alchimia fino alle soglie del XVIII secolo.

Le pratiche alchemiche

La fabbricazione dell'oro ha sempre rappresentato un obiettivo centrale dell’alchimia. Trasformare il colore delle sostanze e dei metalli sottoposti a tinture alchemiche implicava trasformarne la natura. Alcune ricette descrivono l’impiego di piante tintorie, usate anche per produrre inchiostri, tingere le vesti e curare le malattie, come illustrato negli antichi trattati di medicina e farmacologia. Ad esempio, la celidonia (Chelidonium majus L.) produce un lattice colorante giallo, le cui proprietà terapeutiche sono descritte dal medico greco Dioscoride (I secolo). Gli alchimisti, inoltre, distinguevano tra tinture superficiali e tinture profonde, le ultime ritenute capaci di operare una trasformazione completa e duratura dei metalli trattati.

A tal fine erano impiegate varie sostanze, come il mercurio e le acque divine (anche dette acque di zolfo), di cui sono tramandate molte ricette, dai più antichi papiri alchemici ritrovati in Egitto fino a trattati medievali tradotti dall’arabo, come lo scritto latino Sulle dodici acque. Zolfo e mercurio, inoltre, furono considerati dagli alchimisti arabi e medievali come due componenti essenziali dei metalli.

Queste convinzioni si basavano su reali manipolazioni della materia, che oggi possono essere riportate in vita nei laboratori di chimica coniugando scienza moderna e filologia.

Questo connubio ci guiderà nella lettura dei testi alchemici che furono esposti in mostra, delle loro ricette, simboli e strumenti, che vi presentiamo nelle successive sezioni della mostra virtuale.