Collocazione: A.M.DD.VI.57

Descrizione bibliografica

Beati Roberti Arbressellensis ordinis Font-Ebraldensis conditoris vita, transitus, epitome vitae, elogia, miracula, Rotomagi : apud Laurentium Maurry, in vico nouo S. Laudi, ad insigne Typographiae Luparae, prope Palatium, 1668, 173x110x16 mm.

Descrizione della legatura

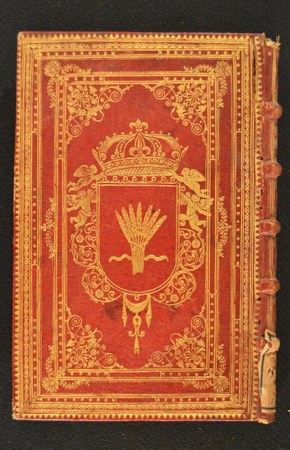

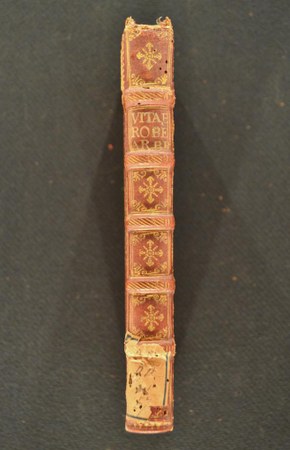

Cuoio di capra rosso su quadranti in cartone decorato in oro. Filetti concentrici. Cornici caratterizzate da punte, catenelle, gigli, minute stelle a cinque punte, rami fronzuti mossi. Margini interni dello specchio provvisti di fiorami, grottesche, cerchielli. Armi (78x35 mm) riferibili alla regina Cristina di Svezia provviste di sette spighe di grano annodate, proprie della casata dei Wasa. Scompartimenti del dorso riquadrati. Nel secondo, il titolo dell’opera; punta entro coppie di volute negli angoli interni e rosetta pentalobate entro quattro corolle stilizzate e perle degradanti. Capitelli muniti di anima circolare avvolta da fili in seta verde, rosa, bianca. Cucitura su cinque nervi rilevati tratteggiati. Indorsatura realizzata tramite alette orizzontali cartacee. Labbri e margini interni dei contropiatti ornati a pizzo. Rimbocchi discretamente rifilati. Carte di guardia marmorizzate policrome del genere caillouté e bianche. Tagli dorati brillanti. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura in fase di scomparsa al dorso. Cerniere indebolite.

Commento alla legatura

I fregi, le armi (provviste delle sette caratteristiche spighe di grano della casata dei Wasa) coeve al volume come attesta la tonalità della doratura analoga a quella circostante e le note tipografiche consentono di assegnare la legatura all’ultimo quarto del XVII secolo, eseguita a Roma da ignota bottega. In evidenza i margini interni dei contropiatti ornati a pizzo, le carte di guardia marmorizzate policrome e i tagli dorati brillanti. All’esemplare proposto e all’altro volume custodito in questa Istituzione si aggiungono alle almeno 1847 legature realizzate per la regina Cristina fino ad oggi censite.

Cristina di Svezia

Cristina di Svezia, nata a Stoccolma il 18 dicembre 1626, scomparsa a Roma il 19 aprile 1689, unica figlia di Gustavo Adolfo Wasa, re di Svezia, e di Maria Eleonora di Brandeburgo, dopo la morte del padre il 16 novembre 1632 nella battaglia di Lützen, fu educata dal cancelliere Axel Oxenstierna con piglio maschile, circostanza che probabilmente ne spiega il comportamento per diversi aspetti, eccentrico. Salì al trono diciottenne nel 1644.

Fin da giovanissima, affascinata dalla cultura, fosse essa letteraria o scientifica, aveva mostrato grande interesse per i libri: nel corso dei suoi dieci anni di regno, costituì una grande biblioteca di manoscritti e di libri a stampa acquistati per lei da studiosi di chiara fama, quali Isaac Vossius e Nicolas Heinsius. Lo stesso Descartes, nel 1649, si convinse a recarsi in Svezia ad insegnare filosofia alla Regina, ma non resse agli orari, al clima ed alle pretese di Cristina, donna brillante ed intelligente, ma volubile e velleitaria. Alcuni Gesuiti ammessi alla Corte come interpreti, avevano tessuto attorno alla Sovrana una sottile trama, spingendola alla conversione. La decisione era maturata durante una terribile febbre che le aveva fatto temere il peggio: Cristina aveva fatto voto di consacrarsi a Dio, se fosse rimasta in vita. Nel 1652 si era segretamente convertita al cattolicesimo: detestava il rigore dei protestanti. Il suo profondo orgoglio le impediva di nascondere la sua fede cattolica, ma per ragioni di Stato, non poteva abiurare.

Più interessata allo studio che alla politica e refrattaria al matrimonio, desiderosa di libertà e di cambiamento, incapace di far fronte alla situazione politica che lei stessa aveva creato, soggetta a gravi difficoltà finanziarie causate dalla sua imprudente amministrazione, dopo dieci anni di regno, il 6 giugno 1654, abdicò in favore del cugino Carlo Gustavo: lasciò la Svezia raggiungendo Anversa ed in seguito, Bruxelles, città in cui fece ad un padre domenicano, la dichiarazione di fede il 24 dicembre 1654. Da qui partì per Roma, ove giunse il 20 dicembre 1655, accolta trionfalmente dal Pontefice Alessandro VII Chigi e da tutto il mondo cattolico. Libera da impegni di governo, si dedicò totalmente alla cultura. Se ebbe un vero culto per i classici latini, in particolare per l’opera di Tacito, fu anche molto attratta dalla scienza che in questi anni, nonostante la condanna di Galilei, conosceva un periodo di fermento innovativo, ma ebbe interesse anche per la chiromanzia, l’astrologia e l’alchimia. A Roma, trascorse alcuni mesi tra il 1655 ed il 1656, alloggiata a palazzo Farnese. Si recò poi a Parigi, città in cui acquistò alcuni manoscritti e ritornò poi a Roma nel maggio del 1658. Dal 1659 abitò a palazzo Riario dove visse conformemente al suo censo, dedicandosi alla lettura dei classici: conosceva il greco, il latino e parlava correntemente il francese ed il tedesco Si interessò all’astrologia ed all’alchimia, circondata da studiosi e da cardinali. Fondò e diresse una accademia, l’Arcadia, in seno alla quale si organizzarono discussioni, feste e concerti. Nel 1672 inaugurò un teatro per la rappresentazione di spettacoli e di melodrammi; nel contempo ampliò la sua amata biblioteca. Fu la più intellettuale Sovrana del Seicento. Intervenne per difendere dalle persecuzioni i più celebri convertiti al cattolicesimo, ma non esitò a protestare con Luigi XIV per quelle ai protestanti francesi: continuava a sentirsi sua pari. Si è anche parlato di oscure manovre politiche da lei intessute con il Cardinale Mazarino e con la Corte di Francia, per ottenere il Regno di Napoli e di un suo coinvolgimento nell’assassinio di un suo presunto amante. I prelati romani non apprezzarono la sua ironia sulla ipocrisia della Corte vaticana. Dopo la morte del cugino Carlo Gustavo nel 1660, tentò invano di riconquistare il trono di Svezia e di ottenere quello di Polonia. Cristina nel frattempo, si era affezionata al giovane cardinale Decio Azzolino: «voglio vivere e morire schiava vostra» gli aveva scritto.

Passò i suoi ultimi anni in ristrettezze economiche, potendo usufruire solo saltuariamente degli arretrati legati al vitalizio che aveva stipulato con il Vaticano e delle rendite, notevolmente ridotte, concordate con il governo svedese al momento della sua abdicazione.

Morì a Roma il 19 aprile 1689, a 63 anni: fu sepolta solennemente in San Pietro con la corona in testa e lo scettro in mano. Legò le sue sostanze, una notevole pinacoteca ed una vasta biblioteca, al suo confidente, il cardinale Decio Azzolino, in segno di affetto, di stima e di gratitudine: l’erede morì tuttavia, due mesi dopo di lei.

Cristina di Svezia fu un discusso personaggio che con i suoi atteggiamenti controversi, agitò le cronache del XVII secolo. Magistrale scrittrice di lettere, soprattutto in francese, fu chiamata la Pallade del Nord e Musarum Patrona. Lasciò una raccolta di Massime, alla maniera di Francesco De La Rochefoucauld (1613-1680), Riflessioni sulla vita e sulle azioni di Alessandro, alcuni Pronostiques, ed una incompleta autobiografia.

La Biblioteca di Cristina di Svezia

Il primo nucleo della biblioteca della Regina consisteva in manoscritti e libri provenienti dal bottino della guerra dei Trent’anni (1618-1648), in cui suo padre trovò la morte nella battaglia di Lützen, il 16 novembre 1632.

Un catalogo originale dei manoscritti della Regina redatto nel 1649, si trova alla biblioteca reale di Stoccolma: comprende 1208 esemplari. Nel periodo di regno, la Regina arricchì la sua collezione con numerosi acquisti: nel 1648, i manoscritti di Hugo Grotius, manoscritti e libri stampati reperiti da Nicolas Heinsius e da Isaac Vossius, la biblioteca ricca di 1500 manoscritti di Paul (1568-1614) e Alexandre Petau (1610-1647), nel 1651 la biblioteca del Gérard-Jean Vossius, padre di Isaac.

Dopo l’abdicazione nel 1654, le casse con i libri partirono clandestinamente da Stoccolma nel maggio dello stesso anno ed arrivarono nel mese di agosto ad Anversa: qui fu redatto un catalogo che venne terminato l’11 ottobre del 1655. Da qui, il 20 agosto 1656, le casse con i libri partirono per l’Italia, via Pesaro, ove si ignora quanto tempo vi restarono: è noto che il 4 aprile 1660, i libri incominciarono ad essere catalogati a Roma, dal Luca Holstenius, bibliotecario della Regina.

La biblioteca fu collocata all’inizio a palazzo Farnese, poi definitivamente a palazzo Riario, nel gennaio del 1663. La biblioteca romana di Cristina di Svezia era costituita da 2125 volumi oltre ai libri fuori della scanzia. In parte erano pervenuti a Roma dopo un lento e tortuoso viaggio da Stoccolma, in parte acquistati o ricevuti in dono durante il soggiorno romano.

Dopo la morte della Regina il 16 aprile 1689, la biblioteca fu ereditata dal cardinale Decio Azzolino che morì due mesi dopo. I manoscritti e la maggior parte dei libri di pregio furono quasi immediatamente venduti per 8.000 scudi agli inizi del mese di marzo del 1690, dal nipote marchese Pompeo Azzolino al cardinale Pietro Ottoboni, divenuto poi Papa Alessandro VIII (1689-1691). Nel 1690, Alessandro VIII, dopo aver scelto e trattenuto per la sua biblioteca privata 240 manoscritti, e dopo averne consegnato 72 agli Archivi vaticani, fece dono di 1900 codici circa alla biblioteca Vaticana, come si legge nella iscrizione posta nella biblioteca stessa: Alexander VIII. Otthobonus Venetus Pont. Max. mille nongentos codices ex iis quos Christina Alexandra Svevorum regina undique conquisiverat selectos, paucis quoque a sua domestica bibliotheca adiectis, Vaticanae attribuit et Alexandrinae noncupatione propiaque aula distinxit. Anno MDCLXXXX, Pont. I. I restanti libri a stampa, ereditati dai nipoti Ottoboni, rimasero di proprietà della famiglia: furono venduti dagli eredi nel corso dei secoli e definitivamente, con la biblioteca verso il 1890.

Da questa data, comparvero sul mercato, delle sontuose legature di Cristina eseguite nella bottega romana della dinastia Andreoli. I libri provenienti dalla biblioteca originaria di Stoccolma portati a Roma dalla Regina e quelli acquistati durante il suo soggiorno romano sono custoditi in gran parte alla Biblioteca Vaticana in un fondo particolare denominato Bibliotheca Reginae: questo comprende i libri più interessanti di tutta la biblioteca: 1900 manoscritti, più libri a stampa e legature di pregio. In Italia, 3 suoi libri sono custoditi alla Biblioteca Nazionale di Roma: a questi, sono da aggiungere 53 esemplari della Queriniana. Altrove, libri di Cristina di Svezia del periodo svedese e romano sono conservati in Biblioteche svedesi; isolati esemplari compaiono anche in alcune biblioteche europee, oltre ad 1 volume a New York, alla Pierpont Morgan Library.

In collezioni private sono rari: sono accertati 177 esemplari presso bibliofili, 48 in cataloghi librari e presso librai e due Elzeviri.

Molti libri di Cristina andarono dispersi già durante la sua vita: lei stessa li utilizzò per farne dono e permise che i suoi bibliotecari ne prendessero in pagamento dei loro salari e, come malignamente si sussurrò, se ne appropriassero. Occorre ricordare inoltre, che il palazzo reale di Stoccolma bruciò nel 1697 e soltanto qualche centinaio di libri di presentazione, a prevalente contenuto religioso, della biblioteca originale di Cristina si salvò. 150 i libri AD VSVM REGINÆ Un gruppo di volumi reca, incollato sul dorso, un tassello rosso con titolo dorato AD VSVM REGINÆ: questo segno di proprietà si trova su libri acquistati dalla Regina già legati. Sten G. Lindberg ne ha segnalati 179: a questi, sono da aggiungere quattro esemplari inediti.

Le legature di Cristina di Svezia

Sono state accertate 50 coperte (23 in stile svedese, 187 francesi, 5 altrove su copie di presentazione, 4 in velluto oppure ricamate) confluite nella sua biblioteca, prima della sua partenza per l’Italia nel 1654. Lo studioso francese Gabriel Naudé, bibliotecario di Cristina nel 1652-53, non incoraggiò mai in lei il gusto per le belle legature, convinto che n’estant jamais arrivé qu’à des ignorants de faire cas d’un livre à cause de sa couverture e riteneva opportuno disporre di una grande quantità des livres fort bien reliés à l’ordinaire che possedere poche legature dorate e preziose. Cristina ricevette tuttavia, nel corso della sua vita numerose copie di presentazione con legature riccamente ornate: di tal genere sono gli esemplari elencati da Lindberg e quelli noti in letteratura, anche se relativamente pochi in rapporto a quelli che ha ricevuto o commissionato. Alle legature andate disperse nel corso dei secoli, sono da aggiungere quelle originarie, logorate, sostituite con nuove, da improvvidi bibliotecari.

Almeno 5511 sono le legature romane note prodotte per Cristina di Svezia con varia tipologia: 4812 di queste sono state eseguite dalla bottega vaticana degli Andreoli, attiva tra il 1630 ed il 1700 circa: 1613 delle prime, presentate in una Mostra a Stoccolma nel 1966, sono state oggetto di un fondamentale studio da parte di Sten G. Lindberg, comparso nel medesimo anno; A. Hobson ne aveva peraltro già scritto nel 195315. Nel 1991, J. Ruysschaert, ne segnalava altre 16 alla biblioteca Vaticana: 4 a scompartimenti, 1 a centro ed angoli, 11 con una semplice decorazione à la Du Seuil. Più recentemente, nel 2006, venivano segnalati due inediti Elzeviri17, legati nella bottega vaticana degli Andreoli.

Rari sono i libri con legature romane in collezioni private: 1318 i volumi censiti. Atri esemplari sono presenti in cataloghi: 2 nel catalogo Breslauer n. 10419, 1 nel catalogo di W. Kaiser20, 1 presentata da F. Soave nel 199921. Sten G. Lindberg affermò nel 1966, che un’unica bottega, quella degli Andreoli, aveva eseguito le legature romane dei libri di Cristina. Su questa affermazione è necessario tuttavia formulare qualche riserva, se si prendono in considerazione i risultati delle ricerche di Guido Vianini Tolomei, 6 esemplari del gruppo di 33 legature romane presentate da S. G. Lindberg nel 1966, sono state eseguite da una sconosciuta bottega romana che lo studioso denomina atelier énigmatique. Tra questi, i più caratteristici sono una Venere nuda con drappeggio (in coppia), un cherubino con le braccia sollevate ed un ferro a doppia voluta, generalmente posto attorno allo scudo al centro dei piatti, simile ma non uguale a quello degli Andreoli. Sembra che i ferri di questa anonima bottega siano stati assorbiti dagli Andreoli non prima del 1680-1690. La bottega degli Andreoli è anche conosciuta sotto il nome di Rospigliosi bindery, così battezzata da A. Hobson con riferimento a Papa Clemente IX Rospigliosi per il quale questa bottega lavorò. L’attività della famiglia Andreoli durò circa 70 anni: raggiunse l’apogeo negli anni del papato Rospigliosi (1667-69) allorché gli Andreoli produssero per il pontefice e per Cristina di Svezia le loro più importanti legature. La decorazione delle legature di pregio di Cristina, eseguite su marocchino rosso, il colore dei libri della Biblioteca, è sostanzialmente caratterizzata in quelle di lusso e di presentazione, da compartimenti multipli con fregi in oro, a volute, spirali filigranate, seminati a squame di pesce ed armi al centro. In numerose altre, compare una ornamentazione del tipo a centro ed angoli: armi al centro, cornici con delicati arabeschi floreali e fregi angolari, oppure un decoro più semplice, à la Du Seuil con un doppio inquadramento di cornici decorate a filetti doppi con simboli araldici in punta d’angolo. La decorazione delle legature di Cristina cambia gradualmente nel tempo, evolvendo dalle sontuose composizioni dei primi vent’anni romani a quelle più modeste degli ultimi anni, in cuoio marrone con arabeschi floreali nelle cornici, o con semplici filetti o a quelle in pergamena con il solo titolo scritto a mano, senza molta cura, in testa.