Il Generale e le Antiquitates del Fondo Marsili

di Rita De Tata

Il manoscritto che oggi è contrassegnato dal numero 1 all'interno del fondo documentario lasciato all'Istituto delle Scienze di Bologna dal conte Luigi Ferdinando Marsili (L. F. Marsili, Aegyptiorum, Etruscorum, Romanorum Militaris suppellex ex sculptis gemmis, nummis, marmoribus atque picturis vetustissimis recollecta ad agnitionem eorum methodi militandi) non era in origine destinato ad essere il primo volume della collezione. L'ordinamento conferito alla raccolta dal suo possessore, testimoniata dai cataloghi più antichi, vedeva infatti in questa posizione l'attuale ms. Marsili 107, un Indice generale di tutte le scritture che si contengono nelli volumi de' manuscritti originali del conte Luigi Ferdinando Marsigli, ripartite sotto que' capi de' quali trattano; seguivano poi i codici attinenti alle vicende biografiche del generale, i diari dei suoi viaggi a Costantinopoli, le sue osservazioni scientifiche e naturali, le relazioni a proposito di altre importanti missioni diplomatiche e militari a lui affidate (Gardi, pp. 244-247). Probabilmente il ms. Marsili 1 faceva parte di un nucleo di diversi volumi (in particolare i mss. Marsili 25, 91-92, 96, 101-103) che testimoniano gli interessi antiquari del conte bolognese; interessi che trovano d'altronde conferma nel fatto che "fin dal progetto iniziale l'Istituto prevedeva [...] la stanza delle antichità, i cui oggetti dovevano 'servire' come veri e propri strumenti di laboratorio e di ricerca, per una fruizione empirica e sperimentale oltre che per dissertazioni erudite sugli usi e i costumi degli antichi" (Brizzolara p. 49).

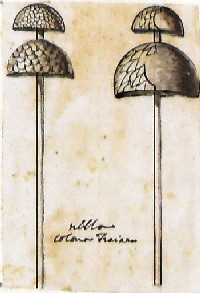

Il ms. Marsili 1 è un volume di grandi dimensioni (misura infatti mm 578x425), cartaceo, composto da 92 carte numerate modernamente a matita nell'angolo superiore destro del foglio; è rilegato in mezza pergamena, con piatti in cartone grigio e dorso con impressioni in oro e tassello colorito in verde che riporta le prime parole del titolo: "Marsili supellex militaris antiqua". Il codice non è datato, ma alcuni elementi interni aiutano a circoscrivere l'arco cronologico entro il quale fu assemblato; come termine post quem, infatti, è possibile assumere la data del 1675, riportata in una incisione (firmata da Gio. Battista Falda) incollata sulla c. 79 e raffigurante un Disegno del modo, come si possano fabricare le Navi moltiremi, proposto, e publicato nell'Accademia Reale, da G. A. Borelli. Roma 5 Febraro 1675. Come termine ante quem si può invece proporre il 1726, anno di pubblicazione ad Amsterdam della grande opera marsiliana del Danubius Pannonico-Mysicus...; uno dei disegni contenuti nella c. 87r del manoscritto, infatti, è riprodotto nella tavola 15 dell'opera a stampa (Sacchetti, p. 337 n. 42).  Sulle pagine del volume sono incollate centinaia di disegni ad inchiostro, dei quali alcuni con chiaroscuro ad acquerello, raffiguranti oggetti bellici, o comunque riferentisi all'arte militare: si iniza con immagini dei fasci littorii per passare poi alle trombe, alle armi, alle insegne militari, alle macchine da assedio, alle fortificazioni, alle armature, alle bardature per i cavalli, ai carri, alle navi. Le ultime tre carte contengono immagini acquerellate a colori: alla c. 90 una carta geografica ripiegata raffigurante un tratto rumeno del Danubio, dove sono evidenziate le vestigia romane conservate in diverse località ai margini del fiume, nonché la presenza delle rovine del ponte fatto costruire dall'imperatore Traiano; alle cc. 91-92 diversi disegni della famosa fontana romana della Navicella, realizzata da Andrea Sansovino su committenza del cardinale Giovanni de' Medici forse su modello di una precedente scultura di età romana. Oltre all'incisione già citata di c. 79, sono presenti altre due calcografie, incollate sulla c. 89r, che raffigurano epigrafi romane rinvenute in prossimità del corso del Danubio.

Sulle pagine del volume sono incollate centinaia di disegni ad inchiostro, dei quali alcuni con chiaroscuro ad acquerello, raffiguranti oggetti bellici, o comunque riferentisi all'arte militare: si iniza con immagini dei fasci littorii per passare poi alle trombe, alle armi, alle insegne militari, alle macchine da assedio, alle fortificazioni, alle armature, alle bardature per i cavalli, ai carri, alle navi. Le ultime tre carte contengono immagini acquerellate a colori: alla c. 90 una carta geografica ripiegata raffigurante un tratto rumeno del Danubio, dove sono evidenziate le vestigia romane conservate in diverse località ai margini del fiume, nonché la presenza delle rovine del ponte fatto costruire dall'imperatore Traiano; alle cc. 91-92 diversi disegni della famosa fontana romana della Navicella, realizzata da Andrea Sansovino su committenza del cardinale Giovanni de' Medici forse su modello di una precedente scultura di età romana. Oltre all'incisione già citata di c. 79, sono presenti altre due calcografie, incollate sulla c. 89r, che raffigurano epigrafi romane rinvenute in prossimità del corso del Danubio.

I disegni sono accompagnati da didascalie che indicano i monumenti o le fonti di altro tipo dai quali le immagini sono state tratte. Moltissime sono copie di bassorilievi della colonna Traiana e di altri monumenti romani: il Campidoglio, l'arco di Tito, il "palazzo dei Massimi", l'arco di Costantino; altri provengono da raccolte antiquarie private, come quelle presenti presso le ville e i palazzi Ludovisi, Aldobrandini, Farnese, Albani. In diversi casi, invece, le illustrazioni sono copiate da raccolte iconografiche conservate in biblioteche famose, come quella dell'umanista Fulvio Orsini (1529-1600). Da notare alla c. 76r la figura di una nave che reca l'annotazione di Marsili: "Da una pietra amatista appresso di me".

Sul verso delle cc. 8, 14-16, 34, 36, 54-56, 67 sono incollate alcune striscioline di carta; su di esse, con calligrafia di mani diverse, sono annotate le fonti storiche e letterarie dove si fa menzione degli oggetti raffigurati nella pagina a fronte. Per esempio, alle immagini di cavalli della c. 55r sono affiancate, alla c. 54v, citazioni da Virgilio ("Cristaque hirsutus equina"), da Tacito, da Plinio, da Polibio, da Servio e da Silio Italico. Probabilmente l'operazione doveva essere continuata e completata in seguito: un mazzetto di striscioline di carta con annotazioni bibliografiche di questo tipo, cucite insieme con un filo bianco e pronte per essere incollate, è stato infatti ritrovato all'interno del ms. Marsili 101.

Come per molti disegni naturalistici che si trovano in altri volumi dei manoscritti marsiliani, anche nel caso di queste pregevoli illustrazioni non è possibile determinare l'identità dell'autore; è possibile comunque ravvisare il criterio con cui tali immagini furono raccolte e realizzate, e cioè "creando delle sequenze ordinate di oggetti aventi determinate caratteristiche in comune e provviste di indicazioni che consentissero di comprenderne il significato" (Delbianco, p. 233). Nonostante la semplicità strutturale del manoscritto, che si limita a proporci una sequenza di immagini e di didascalie, si possono ravvisare in esso gli indizi del metodo moderno e 'sperimentale' applicato da Marsili allo studio dell'antichità: testimonianze iconografiche e letterarie vengono poste a confronto con lo scopo di pervenire ad una ricostruzione il più possibile materiale e concreta degli oggetti raffigurati, messi addirittura in rapporto con le tecniche costruttive moderne. Non a caso il manoscritto si conclude con una tabella (c. 92v) che riporta la "Proportione di tutte le parti misurate col Palmo Romano d'una Galera Pontificia da paragonarsi con l'Antiche della Navicella alla Vigna Mattei".

Bibliografia:

Brizzolara = Anna Maria Brizzolara, Le antiquitates di Luigi Ferdinando Marsili, in L'antichità del mondo. Fossili alfabeti rovine, a cura di Walter Tega, Bologna, Compositori, 2002, pp. 47-71.

Delbianco = Maria Delbianco, I disegni archeologici e naturalistici di Luigi Ferdinando Marsili, "Strenna storica bolognese", XLVIII (1998), pp. 227-240.

Gardi = Andrea Gardi, Luigi Ferdinando Marsigli: come si organizza la propria memoria storica, in La politica, la scienza, le armi. Luigi Ferdinando Marsili e la costruzione della frontiera dell'impero e dell'Europa, a cura di Raffaella Gherardi, Bologna, Clueb, 2010, pp. 244-247.

Sacchetti = Federica Sacchetti, Il ponte di Traiano sul Danubio nella testimonianza di Luigi Ferdinando Marsili (1658-1730), "Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna", n. s., LII (2002), pp. 317-386.